新聞縱深丨神奇化工廠,像森林一樣“吸碳”

文章來源:新浪財經(jīng) 更新時間:2025-02-25 09:01:56

|

來源:石家莊廣播電視臺

閱讀提示

每年“吸碳”35萬噸,相當(dāng)于植樹3萬余畝。

這樣的“森林工廠”,是不是很神奇?

2月23日9時,河北建滔能源發(fā)展有限公司年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目投產(chǎn)。這意味著,企業(yè)捕集的二氧化碳,可實現(xiàn)完全消納,全部作為原料用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品,一個“碳排放—捕集—利用”的完整閉環(huán)正式形成。這在我國化工行業(yè)尚屬首次。

這個碳循環(huán)模式,不僅為全球碳減排提供了“中國方案”,也讓曾經(jīng)的排碳大戶,以此為支點(diǎn),實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。

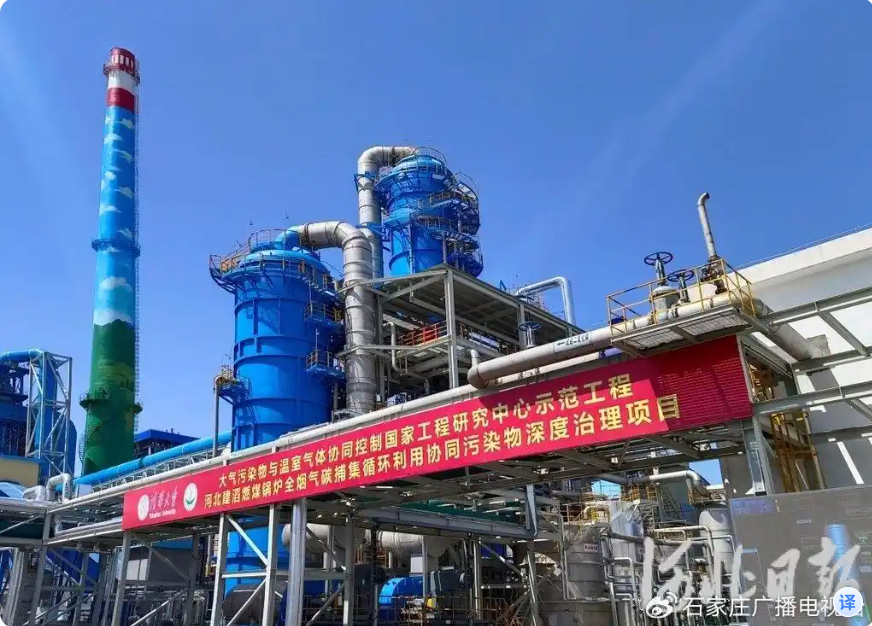

2月23日拍攝的河北建滔年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目現(xiàn)場。牛文平供圖

一年“吸碳”35萬噸

相當(dāng)于植樹3萬余畝

森林是陸地上最大的“吸碳器”。但是,像森林一樣吸收二氧化碳的工廠,你見過嗎?

2月23日9時,在河北建滔能源發(fā)展有限公司(以下簡稱“河北建滔”)中控室,工作人員輕點(diǎn)鼠標(biāo),電腦屏幕上的空分啟動鍵隨即亮起,年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目投產(chǎn)。

投資23億元、占地160多畝的項目現(xiàn)場,管道設(shè)備縱橫交錯,五六十米高的主塔聳立其間,遠(yuǎn)觀如一座金屬搭建的城堡。啟動令一下,整座裝置瞬間被激活,神奇的化學(xué)反應(yīng)由此展開。

公司總經(jīng)理尹征在中控室大屏上調(diào)出一張生產(chǎn)流程圖說:“你們看,在這些復(fù)雜的管道里,從燃煤煙氣中捕獲的二氧化碳,一路分解轉(zhuǎn)化,最終與甲醇結(jié)合生成醋酸,實現(xiàn)從工業(yè)廢氣到化工產(chǎn)品的變身。”

伴隨項目投產(chǎn),企業(yè)捕集的二氧化碳可實現(xiàn)完全消納,并作為關(guān)鍵原料制成醋酸產(chǎn)品,一個“碳排放—捕集—利用”的完整閉環(huán)正式形成。這在我國化工行業(yè)尚屬首次。

2月23日拍攝的河北建滔中控室。 本報記者 周聰聰攝

“加上原有的60萬噸,我們將形成140萬噸醋酸產(chǎn)能,每年可以‘吸碳’35萬噸。”尹征說,這相當(dāng)于一年植樹3萬余畝。

樹木從大氣中“吸碳”,這座“森林工廠”的二氧化碳來自哪里?

在河北建滔廠區(qū)東側(cè),矗立著兩個直徑約12米的巨大銀色球罐,每個容積近1000立方米,這是為醋酸生產(chǎn)線輸送二氧化碳的儲氣罐。

這些二氧化碳來自企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的燃煤煙氣。以往,達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)后,煙氣會被直接排掉,大量二氧化碳也會隨之排出。現(xiàn)在,廠區(qū)西側(cè),三座約28米高的作業(yè)塔依次排開。

“這是一套碳捕集裝置,它的啟用,好像給煙囪戴上一個‘大口罩’。”河北建滔副總經(jīng)理崔學(xué)軍說,這套投資2億元的裝置由清華大學(xué)研發(fā),是目前全國化工行業(yè)最大的燃煤煙氣碳捕集項目。

煙氣通過這個“大口罩”時,二氧化碳會被自動捕集。2月23日的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)天該裝置捕集的二氧化碳達(dá)185噸。據(jù)測算,滿負(fù)荷運(yùn)行下,企業(yè)每年能捕碳20萬噸。

植物光合作用的神奇之處,是它不僅能捕碳,還能把二氧化碳作為養(yǎng)料,合成自身生長所需的有機(jī)物。

在“森林工廠”,二氧化碳同樣能變廢為寶,轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)所需的原料。

在河北建滔化驗室,記者看到了裝在玻璃瓶里的醋酸產(chǎn)品,像水一樣透明。

醋酸,聽起來很陌生,但在我們的生活中,從布料到運(yùn)動鞋,從藥品到光伏板膠膜,它的身影無處不在。

“我們140萬噸的醋酸產(chǎn)能,既能完全消納自己捕的二氧化碳,還能解決周邊企業(yè)碳捕集后的利用難題。”尹征說。

從排碳大戶到綠色生產(chǎn),河北建滔實現(xiàn)完美蝶變。

“目前,碳利用是實現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)的主要挑戰(zhàn)之一。”清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授李俊華表示,我國能源結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以發(fā)生根本性變化,出于綠色發(fā)展需要,有企業(yè)開始嘗試碳捕集,但多數(shù)企業(yè)捕碳后只能封存,原因就是找不到變廢為寶、落地生金的應(yīng)用場景。拓展更多的碳利用場景,就顯得至關(guān)重要。

河北建滔這個項目,是國內(nèi)企業(yè)在碳循環(huán)利用上的重要探索,為全球碳減排提供了“中國方案”。

2024年10月拍攝的河北建滔廠區(qū)。 牛文平供圖

一樣的醋酸

不一樣的“吸碳”量

2月23日一早,公司項目部負(fù)責(zé)人李國梁,來到年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目現(xiàn)場。

從2023年項目破土動工,李國梁每天上班的第一件事,就是來到這里,調(diào)整項目倒計時牌。當(dāng)天,看著歸零的數(shù)字,無數(shù)瞬間在他的腦海中交疊。

“這里曾是焦炭生產(chǎn)線所在地,如今要變成‘吸碳’主戰(zhàn)場。”14年前第一天進(jìn)廠時,空氣中彌漫的焦炭特有的氣味,讓李國梁至今難忘。

同一片土地,見證今昔巨變。

河北建滔,曾是一家傳統(tǒng)煤化工企業(yè)。以焦化為主業(yè),公司延伸出甲醇、純苯、醋酸等多條產(chǎn)業(yè)鏈。

2020年4月,因為去產(chǎn)能,河北建滔果斷關(guān)停焦炭和甲醇兩條生產(chǎn)線。

“它們的關(guān)停,對企業(yè)來說真是‘壯士斷腕’。”在河北建滔展廳,公司副總經(jīng)理趙兵海將記者帶到一個沙盤前。

電源打開,眼前的沙盤出現(xiàn)一圈紅色燈帶,足足占據(jù)沙盤總面積的一半。這片紅色區(qū)域,便是關(guān)停的兩條生產(chǎn)線所在地。

砍掉焦炭主業(yè),導(dǎo)致醋酸、純苯等下游生產(chǎn)線所需的二氧化碳全部外購,生產(chǎn)成本大幅增加。企業(yè)一時陷入困境。

2月23日拍攝的河北建滔年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目現(xiàn)場。 牛文平供圖

沒想到的是,僅僅5個月后,國家明確提出“雙碳”目標(biāo)。這一下子為河北建滔打開了新思路。

生產(chǎn)需要大量二氧化碳,能否以此為切入點(diǎn)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈?一個碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)想,應(yīng)運(yùn)而生。

2021年3月,建滔(河北)焦化有限公司更名為河北建滔能源發(fā)展有限公司。名字變化的背后,是一場脫胎換骨的轉(zhuǎn)變。

一樣的管道縱橫、一樣的主塔林立……在河北建滔,新投產(chǎn)的80萬噸醋酸生產(chǎn)線,與原有的60萬噸醋酸生產(chǎn)線,不過幾百米之遙。

僅憑外觀,普通人很難看出新舊兩條生產(chǎn)線的差別。但事實上,雖然生產(chǎn)的都是醋酸,但兩條生產(chǎn)線的技術(shù)、工藝已截然不同。

“新項目采用了新的催化劑體系和分離工藝。”尹征介紹,雖然產(chǎn)品一樣,但“吸碳”量卻大幅提高。

按照舊有工藝,年產(chǎn)60萬噸醋酸,消納10萬噸二氧化碳。據(jù)此測算,年產(chǎn)80萬噸醋酸,大約“吸碳”13萬噸。然而,新工藝的應(yīng)用,卻使這一數(shù)字躍升至25萬噸。

同樣的產(chǎn)品,不一樣的“吸碳”量。

“同樣一瓶醋酸,新產(chǎn)品裝的是滿滿的新質(zhì)生產(chǎn)力。”建滔集團(tuán)執(zhí)行董事何燕生強(qiáng)調(diào),新項目不僅擴(kuò)大了產(chǎn)能,更是對傳統(tǒng)企業(yè)的一次徹底改造。

以二氧化碳為支點(diǎn),企業(yè)實現(xiàn)由傳統(tǒng)煤化工向化工新材料的華麗轉(zhuǎn)身。2024年,河北建滔產(chǎn)值近22億元,2025年預(yù)計產(chǎn)值將達(dá)50億元。

“產(chǎn)值翻番,碳排放強(qiáng)度卻持續(xù)下降,我們越來越接近綠色GDP發(fā)展目標(biāo)。”何燕生表示。

2月23日拍攝的河北建滔碳捕集裝置。 牛文平供圖

從排碳大戶到賣“碳”翁

撬動百億新布局

“有的盈利幾乎觸及成本線,有的每噸虧損150多元……”2月10日,尹征展示了一份2024年醋酸行業(yè)分析報告。

這讓人看到,醋酸行業(yè)“卷”到超乎想象。

可面對殘酷的市場競爭,河北建滔卻很有底氣。

作為華北地區(qū)二氧化碳需求量最大的企業(yè),這里曾經(jīng)每天有10多輛重型大卡車滿載液態(tài)二氧化碳而來。

“外購二氧化碳每噸300元,這還不算運(yùn)費(fèi)以及將液態(tài)二氧化碳轉(zhuǎn)化為氣態(tài)的能耗成本。”崔學(xué)軍說,但現(xiàn)在企業(yè)自己捕碳,每噸成本只有200多元。

直接從廠區(qū)排放煙氣中捕碳并用于醋酸生產(chǎn),河北建滔補(bǔ)上了生產(chǎn)鏈條中原料這一環(huán),每噸醋酸成本降低約30元,在市場中獲得明顯的競爭優(yōu)勢。

一些看不見的優(yōu)勢,也悄然顯現(xiàn)。

2022年5月,為進(jìn)一步遏制高耗能高排放項目,河北對新建“兩高”項目加強(qiáng)管理。醋酸產(chǎn)業(yè),也在限制之列。

當(dāng)時,正值河北建滔籌備年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目。可是相關(guān)部門調(diào)研后,卻專門在“兩高”項目管理目錄中做了特別備注——利用捕集的二氧化碳生產(chǎn)的醋酸除外。

就這樣,企業(yè)醋酸項目順利推進(jìn)。

減碳,不僅讓河北建滔活下來,還能在未來活得更好。

近期,尹征每次參加國際招商會,降碳都是國內(nèi)外同行的焦點(diǎn)話題。

“化工產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,任何下游行業(yè)的減碳要求,都會層層傳遞給上游的化工企業(yè)。”在尹征看來,不論是歐盟碳關(guān)稅,還是國家提出能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控,日益加強(qiáng)的碳約束,將使企業(yè)的綠色產(chǎn)品贏得更多下游客商的青睞。

“未來,我們不僅要賣醋酸、純苯等化工產(chǎn)品,還要賣碳指標(biāo)、賣技術(shù),做新時代的賣‘碳’翁。”最近,尹征就頻繁接到一些企業(yè)關(guān)于碳捕集利用技術(shù)的咨詢。

在河北建滔,二氧化碳的故事還遠(yuǎn)沒講完。

年產(chǎn)40萬噸醋酸乙烯項目,用醋酸乙烯再向下游制作光伏組件用EVA、汽車安全玻璃用PVB夾膠膜等新材料……深耕下游產(chǎn)業(yè)鏈,河北建滔規(guī)劃項目累計投資超100億元。

“這些項目可以進(jìn)一步‘吸碳’,延伸綠色產(chǎn)業(yè)鏈,預(yù)計可實現(xiàn)年營業(yè)收入超200億元。”何燕生說,未來,河北建滔將深化碳循環(huán)技術(shù)研發(fā)和實踐,打造百億級碳中和示范園區(qū),為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)更多中國智慧。(河北日報記者 周聰聰 姜艷)

2月23日,在河北建滔化驗室,檢驗員正在檢測醋酸產(chǎn)品。牛文平供圖

專家訪談

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授李俊華:

讓CCUS技術(shù)助力構(gòu)建低碳零碳產(chǎn)業(yè)鏈

作為河北建滔碳捕集項目技術(shù)總負(fù)責(zé)人,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授李俊華長期從事大氣復(fù)合污染控制與溫室氣體減排資源化方面研究。2月23日,記者專訪了李俊華教授。

記者:河北建滔年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目投產(chǎn),標(biāo)志一個完整的“碳排放—捕集—利用”閉環(huán)正式形成。這對中國實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)有何意義?

李俊華:在國內(nèi)化工行業(yè),河北建滔首次實現(xiàn)了大規(guī)模碳捕集和利用,既能完全消納自己排放的二氧化碳,還可以解決周邊企業(yè)捕碳后的利用問題。

該項目的投產(chǎn),驗證了碳捕集與利用技術(shù)路線的可行性,不僅為化工行業(yè)提供了借鑒,也為其他行業(yè)實現(xiàn)碳循環(huán)提供了示范。

記者:中國實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨哪些挑戰(zhàn)?

李俊華:我國能源結(jié)構(gòu)在短期內(nèi),仍難以發(fā)生根本性變化,煤炭作為我國的主體能源,依然在工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮核心作用。從碳達(dá)峰到碳中和,中國只有30年時間。

用這么短的時間,完成全球最高的碳排放強(qiáng)度降幅,我們面臨的困難很多。

拿碳捕集技術(shù)來說,這是從國外引進(jìn)的新技術(shù),直接“照搬全抄”就會導(dǎo)致“水土不服”。因此,迫切需要各大院校和科研院所攜手,打破技術(shù)瓶頸,突破技術(shù)難關(guān),研發(fā)適用于我國工業(yè)的碳捕集技術(shù)。

記者:CCUS(碳捕集利用與封存)是實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一,您能詳細(xì)介紹一下嗎?

李俊華:CCUS技術(shù),可以顯著減少化石能源在大規(guī)模使用中的碳排放量,為燃煤發(fā)電、石油化工及鋼鐵冶煉等碳排放密集型行業(yè),提供一種有效的碳減排途徑。

它涵蓋了碳捕集、碳利用和碳封存三個主要環(huán)節(jié)。實現(xiàn)碳捕集后,如何將捕集的二氧化碳轉(zhuǎn)化為更具有經(jīng)濟(jì)價值的產(chǎn)品,是CCUS技術(shù)發(fā)展中非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

但目前來說,很多項目實現(xiàn)碳捕集以后,因為找不到更經(jīng)濟(jì)可行的應(yīng)用場景,只能進(jìn)行碳封存。因此,開發(fā)良好的資源化利用方式,讓CCUS技術(shù)助力構(gòu)建低碳零碳產(chǎn)業(yè)鏈,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興技術(shù)融合,是目前各方探索的主要方向。

記者:中國明確提出“雙碳”目標(biāo),歐盟碳關(guān)稅也是山雨欲來。對此,企業(yè)如何正視短期挑戰(zhàn)與長期發(fā)展之間的關(guān)系?

李俊華:綠色轉(zhuǎn)型,是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路,發(fā)展模式轉(zhuǎn)變,必然引起經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。短期內(nèi),企業(yè)可能會面臨成本增加、生產(chǎn)效率調(diào)整等問題,但這些都是轉(zhuǎn)型必須經(jīng)歷的陣痛。

“雙碳”目標(biāo)明確了企業(yè)未來發(fā)展的基調(diào)。這并不意味著對企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行限制或束縛,相反,這是一個契機(jī),一個推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的強(qiáng)大動力,讓企業(yè)在降低碳排放的同時,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。

這就要求企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)、優(yōu)化工藝流程、提高資源利用效率,建立新的生產(chǎn)方式和生產(chǎn)布局,提高競爭力和市場地位,從而實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。(文/本報記者 周聰聰)

2月23日拍攝的河北建滔年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目現(xiàn)場。 牛文平供圖

記者感言

脫“舊”向“新”,可以有更多選擇

如何因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力?

曾經(jīng)的排碳大戶,如今的“森林工廠”,河北建滔以煥新重生的經(jīng)歷,給出了自己的答案。

2020年去產(chǎn)能后,因為砍掉了焦炭主業(yè),企業(yè)陷入前所未有的困境。當(dāng)時有人提議,干脆舍棄傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè),另起爐灶發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè),闖入一個最前沿的新賽道。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)注定被淘汰?

河北建滔的發(fā)展實踐證明,新質(zhì)生產(chǎn)力不是沒有根基的“空中樓閣”,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力也不是要忽視、放棄傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),不能簡單地把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)視作低端產(chǎn)業(yè)或落后產(chǎn)業(yè)加以摒棄,相反,可以有更多選擇。一些仍為市場所需的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),要充分利用好這個基礎(chǔ),把改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要抓手和有效途徑。

立足傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的河北建滔,在決定啟動年產(chǎn)80萬噸醋酸碳利用項目時,企業(yè)內(nèi)部再次出現(xiàn)不同聲音。一部分人建議,復(fù)制原有的醋酸產(chǎn)線,以便節(jié)省投資、快速投產(chǎn)。

但管理層拒絕了這個提議,“必須采用新技術(shù)新工藝,決不能再建一個十幾年前的產(chǎn)線”。

實踐又一次證明,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新質(zhì)生產(chǎn)力并不是對立的關(guān)系,關(guān)鍵在于通過技術(shù)賦能,使其向高端化、智能化和綠色化轉(zhuǎn)型,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在改造提升中脫“舊”向“新”。

跳出企業(yè)看產(chǎn)業(yè)。河北是傳統(tǒng)制造業(yè)大省,長期以來,鋼鐵、水泥、化工等產(chǎn)業(yè)比重較高。面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,推動高質(zhì)量發(fā)展,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都是繞不過去的坎。

因地制宜,是基于對實際情況的深刻把握,具體情況具體分析的辯證唯物主義工作方法,本質(zhì)上是堅持實事求是,一切從實際出發(fā)。

因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,就是要堅持從實際出發(fā),正確對待取與舍、破與立。要立足資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),揚(yáng)長避短,突出特色,最大限度地利用自身潛能和優(yōu)勢,精心選擇發(fā)展賽道,實現(xiàn)錯位發(fā)展。要牢牢把握科技創(chuàng)新這一核心,讓新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃涌動,走出一條符合本地實際的高質(zhì)量發(fā)展之路。

沒有一勞永逸的“新”,只有與時偕行、推陳出新的“新”。

推動鋼鐵、焦化等重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保績效全面創(chuàng)A,實施“領(lǐng)跑者”企業(yè)培育行動……如今在河北,越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)“老樹發(fā)新芽”,重獲競爭優(yōu)勢。

相信在未來,這樣的精彩故事會越來越多。(文/本報記者 周聰聰)

|

相關(guān)新聞

- [2025-02-25]·新聞縱深丨神奇化工廠,像森林一

- [2025-02-25]·「強(qiáng)信心 看發(fā)展」蘭州新區(qū)化工

- [2025-02-20]·2024年山東省壓減焦化產(chǎn)能450萬

- [2025-02-20]·中國銀河給予化工行業(yè)推薦評級:

- [2025-02-19]·我國智能工廠培育取得初步成效

- [2025-02-25]·全力以赴“拼比看”︱全省首筆!

- [2025-02-24]·科學(xué)家構(gòu)筑用于壓力傳感的綠色、

- [2025-02-24]·高熵高溫?zé)崦籼沾刹牧涎邪l(fā)成功

- [2025-02-24]·UNIST開發(fā)突破性添加劑 提高鋰

- [2025-02-24]·科學(xué)家提出金屬-碳化鉬體系“選

魯公網(wǎng)安備 37010202001033號

魯公網(wǎng)安備 37010202001033號